1987年7月。

笑殺軍団リリパット・アーミーを結成した翌年、大阪の北浜にある古い古いビルの一室に、らもさんが個人事務所を構えた。

「(有)中島らも事務所」。

スパッとOLを辞めたふっこさんが初代マネージャー兼秘書に収まった。

勤めていた広告代理店、日広エージェンシーに顔を出すことで、かろうじてサラリーマンしていたらもさん。さすがの中島らもも会社に行っている間は飲んでなかったのである。それが晴れてフリーになり、完全に飲酒のたがが外れた。

一日中、のべつ幕なしに飲むようになったのだ。

「鮫肌、今回のエッセイにつけるイラスト、指先が震えて描かれへんねん。今回、ギャラ払うから、キミが描いてくれへんか?」

一緒に飲んでいる時にいきなりそう言われて、カネテツの連載「微笑家族」のイラストを手伝ったこともある。

酒を飲みながら山のようなエッセイ仕事をこなす。

「お座敷のかかってるうちが芸者は華や」と嘯きながら次々に押し寄せる東京の出版社からの注文に対応。最初のうちはほとんど来た仕事を断っていなかった。

原稿だけではない。テレビ出演に講演会の依頼、イベントのゲスト。作家以外に文化人・中島らもとしても、まさに大ブレイク状態。

よせばいいのに、知りあいの噺家に頼まれ、落語会で「新作落語を語り下ろす」なんて仕事までやっていた。

もちろん、本番の日の前日もオレと朝まで飲んだくれていて準備はゼロ。

自宅で朝起きた時から「どないしよ、今日どないしよ」とブツブツと独り言。何があってもポーカーフェイスのらもさんが、わかりやすく焦っていた。

会場は、リリパット・アーミーの旗揚げ公演をやった扇町ミュージアムスクエア。

「落語、ホントに出来るんですか?」

本番直前、意地悪く聞くオレ。

出来るわけがない。落語の稽古なんて一切やっていないのだから。

無言。

焦っている。

非常に焦っている。

横にいてドキドキが伝わってくるようだ。

さあ、絶体絶命。中島らも、どうする?

「… … …あ、思いついた!」

ボソッと呟いた。

何を思いついたのか?

そのまま高座に上がっていく、らもさん。

客席は、らもさんのファンである若い人たちと落語ファンで満席。「創作落語をやる」というむちゃぶりにあの中島らもがどう答えるのか!? わくわくしながら待っている。この期待感120%の中で喋るのは凄いプレッシャーだろう。

いったいどうする気なんだ?

「えー、本日はようこそのお運びで。創作落語の会。こんな風に高座に上がって落語を喋るのは初めてなんですが、私、今日は超大作をやらせていただきます」

うわ、このオッサン、いきなり自分でハードルを上げよった!大丈夫なのか。

自分の近況を語る長い長いマクラを喋ってさんざん小笑いを取った後、いよいよさっき思いついた落語のくだりに。

「私が今日お届けするのは『甚兵衛の一生』。という大作です。甚兵衛というのは落語の中にあってはご隠居さんで人が良くて面倒見が良くて、長屋の人たちに知恵を授けてあげたりするとても人柄のいいご老人という設定になっております」

そんな長屋の甚兵衛さんの家を、これも落語ではおなじみの熊さんが訪ねるシーンから。

「お~い、甚兵衛はん!ドンドンドン!いてはりまっか?甚兵衛は~ん。なんや、おらへんのかいな。おらへんかったら噺始まれへんがな」

意外な展開。客様からクスクス笑い。ここからどうするつもりだ?

「お~い!ドンドンドンドンドンドン!………おっかしぃなぁ、おるはずなんやが。もうしゃあない、勝手に入らせてもらいまっせ。ガラガラガラ(と、戸を開けると)………あっ!死んではる……」

そう言うが早いかサッサッと高座を下りるらもさん。

こんな卑怯なサゲは無い。

最初、何のことやらわからなかった客席。

みんなキョトン。

1人笑い、2人笑い。ようやく理解出来たようだ。まるでさざ波のように会場全体に笑いの輪が広がっていく。

「中島らもめ、そうきやがったか!」

気持よくヤラれた感が客席を包んだ。

「今日は超大作をやる」とマクラでふるだけふっておいて、ストンと落とす。

苦肉の策で本番数分前にとっさに思いついたにしては凄い切れ味だ。

高座を終えて、また元のポーカーフェイスに戻って何事も無かったかのように涼しい顔のらもさんを横目で見ながら「このオッサン、やっぱりただのアル中の酔っ払いじゃない。笑いの天才やな」と感心した出来事であった。

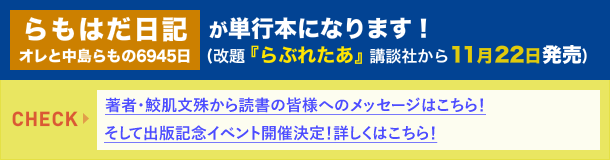

らもはだ日記

- 第一回 10/19 UP

- 第二回 10/26 UP

- 第三回 11/02 UP

- 第四回 11/09 UP

- 第五回 11/16 UP

- 第六回 11/23 UP

- 第七回 11/30 UP

- 第八回 12/07 UP

- 第九回 12/14 UP

- 第十回 12/21 UP

- 第十一回 12/28 UP

- 第十二回 1/4 UP

- 第十三回 1/11 UP

- 第十四回 1/18 UP

- 第十五回 1/25 UP

- 第十六回 2/1 UP

- 第十七回 2/8 UP

- 第十八回 2/15 UP

- 第十九回 2/22 UP

- 第二十回 2/29 UP

- 第二十一回 3/7 UP

- 第二十二回 3/14 UP

- 第二十三回 3/21 UP

- 第二十四回 3/28 UP

- 第二十五回 4/4 UP

- 第二十六回 4/11 UP

- 第二十七回 4/18 UP

- 第二十八回 4/25 UP

- 第二十九回 5/2 UP

- 第三十回 5/9 UP

- 第三十一回 5/17 UP

- 第三十二回 5/23 UP

- 最終回5/30 UP