2001年、夏。中島らもとの再会。

呼び出された新宿のホテルの喫茶店。

らもさんとちゃんと仕事をするのは10年ぶりだ。東京で放送作家としてそれなりにキャリアも重ねて、上京前のダメダメだった自分とは違うという自負もあった。

今なら、中島らもと一緒に出会った頃のような面白いことが出来そうだ。そう考えるとワクワクしてきた。

しかし。

松尾貴史に「最近、らもさんの躁鬱病がひどいことになっている」と聞いていた。

長年の酒とクスリのラリパッパ生活が追い打ちをかけて視力が低下、小説の原稿も口述筆記でミーさんが書いているような状態だという。

喫茶店に着いたら、まだらもさんは来ていなかった。

「らもさんと会っても驚かないでくださいね」

今回、連絡をくれたダ・ヴィンチ誌の美人編集者のキシモト嬢が会うなり言う。

そんなにひどいのか?

いったいどうなってしまっているんだ、中島らも。

「いらっしゃいました」

キシモト嬢の声を聞いて店の入り口を見た。

そこには、マネージャーの大村アトムさんに

連れられてヨタヨタ歩きでこちらに向かってくる中島らもがいた。

亀の歩みなんてもんじゃない。ゆっくりゆっくり一歩一歩。

松尾貴史に聞いていた以上にひどい様子の中島らもがそこにいた。

ようやく席に着いた中島らも。

3分間、1ミリも動かない人を見るのは初めてだった。

目の前にいるのは確かに中島らもその人なのだが、まるで生気が感じられない。なんなんだ、これは。

目の前でフリーズしたままの人は本当にオレが知っているあの中島らもなのか?

「らもさん、どんな感じの連載にしましょうか? そうだ、お互い同じテーマで毎回、エッセイを書き合うっていうのはどうですか。

お題は、編集部の人に考えてもらって。同じテーマで2人の切り口も違って読者も楽しいんじゃないですかね。web連載だったら一週間にいっぺんの更新くらいでどうですか、らもさん」

ショックを悟られないように早口でまくしたてた。

職業柄、間が怖い。放送作家はアイデアの反射神経だけで生きているような職業のため、相手と会話のキャッチボールができてないと途端に不安になる。

「・・・ ・・・ ・・・ ・・・。」

オレの意見を聞いても、まだフリーズしたままのらもさん。

無表情。弱った。

長い長い、長~い間。

この長い間に耐えられない。

引きつった笑顔のまま、らもさんのリアクションを待っている間が永遠の時間に思われた。

「それ、いいかもしれませんね。毎回のテーマ案は、読者から募集するってアイデア」

ここで、横で聞いていたキシモト嬢が助け舟を出してくれた。

「でしょう?そんな形式の連載にしませんか」と、オレ。

でも肝心の中島らもはノーリアクションの

まま。

う~、何か言ってくれよ、らもさん。

その時!

「・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・イヤや」

あ!

らもが、喋った!

ついに、ついに、長い長い沈黙を破って中島らもが喋った!

だけどやっと喋ったと思ったら、「イヤ」なんかいッ!

「もっとオモロイことしたい」

要約するとそんな内容を、それから5分以上かけてゆっくりゆっくりと話した。

そんな感じで、こちらが何か喋った後にたっぷり3分待たされて、やっとらもさんが口を開くペースで行われた連載についての話し合い。

キシモト嬢によれば、今回の連載で誰と組みたいかという話になった時、らもさんの口から出たのがオレの名前だったらしい。

らもさんの中に何らかの構想はあるようなのだが、この状態ではそれを聞き出しているだけで日が暮れ、夜まで明けそうだった。

結局、この日はお開きに。

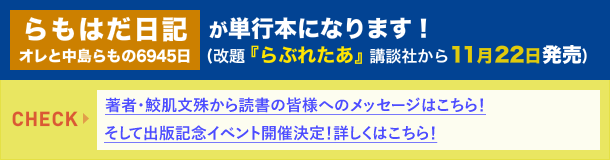

らもはだ日記

- 第一回 10/19 UP

- 第二回 10/26 UP

- 第三回 11/02 UP

- 第四回 11/09 UP

- 第五回 11/16 UP

- 第六回 11/23 UP

- 第七回 11/30 UP

- 第八回 12/07 UP

- 第九回 12/14 UP

- 第十回 12/21 UP

- 第十一回 12/28 UP

- 第十二回 1/4 UP

- 第十三回 1/11 UP

- 第十四回 1/18 UP

- 第十五回 1/25 UP

- 第十六回 2/1 UP

- 第十七回 2/8 UP

- 第十八回 2/15 UP

- 第十九回 2/22 UP

- 第二十回 2/29 UP

- 第二十一回 3/7 UP

- 第二十二回 3/14 UP

- 第二十三回 3/21 UP

- 第二十四回 3/28 UP

- 第二十五回 4/4 UP

- 第二十六回 4/11 UP

- 第二十七回 4/18 UP

- 第二十八回 4/25 UP

- 第二十九回 5/2 UP

- 第三十回 5/9 UP

- 第三十一回 5/17 UP

- 第三十二回 5/23 UP

- 最終回5/30 UP